|

|

| はじめに / PEIT percutaneous

ethanol injection therapy / PMCT percutaneous microwave coagulation

therapy / PRFA percutaneous radio- frequency ablation / PCS

percutaneous cryosurgery / Surgical ablation / まとめ |

| はじめに |

| |

肝癌とくに原発性肝癌は、本邦においてC型およびB型肝炎ウイルスを基盤として発症する肝細胞癌が多くを占めており、背景肝の病状が治療成績を左右する。腫瘍を肝実質とともに摘出する外科手術は究極のablation治療であるが、完成された肝硬変を基盤とする肝細胞癌症例は、肝機能の低下および凝固因子や血小板数の低下などにより、手術の適応とならない場合がしばしば見られる。またC型肝硬変を合併した肝細胞癌は、年次7〜8%の割合で癌発生が認められることから、1回の治療で完結することは少なく、何度も繰り返し行える治療法を選択しなければならない。

その一方で、肝細胞癌の特徴として、

・肝炎ウイルス患者というハイリスクグループがあること

・超音波やCT検査などの普及により直径2cm以下の癌の発見が可能であること

・多くの腫瘍が被膜を有し、浸潤性およびびまん性の腫瘍は少ないこと

・遠隔転移、リンパ節転移の頻度は他の消化器癌に比べて低いこと

などが挙げられる。このような特徴を有することから腫瘍の局所コントロールが他の固形癌と比べて比較的容易であり、かつ予後の向上に密接に関わっていると考えられる。

我々の施設をはじめ多くの施設1)では、腫瘍側の因子としては直径3cm以下かつ3個程度、または5cm以下単発であり、門脈腫瘍栓や遠隔転移が存在しないことを原則とし、宿主側の因子としてはChild

AまたはBを最も良い適応と考えてablation治療を施行している。この基準に当てはまらない場合でも、ablation治療により生存期間の延長が図られると考えられる症例は、残肝機能を極力保存しつつ、低侵襲性のablation治療が選択される場合もある。

以下に示すように多くのablation治療法が開発されてきたが、肝臓病医は各々の利点と欠点を十分に把握し、肝切除術などの外科手術やTAEを含め、その治療成績とリスクについて患者に十分なインフォームドコンセントを行い、最善の治療法を選択する必要がある。本稿では、肝癌とくに肝細胞癌に対する各種ablation治療を簡単に紹介し、その特徴を列挙したので、治療法の選択に役立てて頂ければ幸いである。

|

| |

▲このページのトップへ |

| PEIT percutaneous ethanol injection therapy |

| |

肝細胞癌のablation治療として最初に登場した方法はPEITであり、1983年頃から臨床に導入された2)。本法は超音波ガイド下で細径穿刺針にて99.5%エタノールを注入し、腫瘍を脱水・固定することにより壊死に至らせるものである。標的とした肝細胞癌に確実にエタノールが注入されれば腫瘍壊死を導入することが可能であるが、腫瘍が隔壁を有する場合やdrainage

veinが発達している場合などは腫瘍内エタノール濃度を高く均一に保つことは困難であり、完全壊死は難しい。また被膜部に存在する癌細胞や被膜外に浸潤している癌細胞にはその効果が及ばないことが多く、局所再発率は次述のthermal

ablation治療に比べて高いとされており、徐々に移行しつつある。しかしながら、その治療の簡便さや正常肝実質および隣接臓器への影響の少なさなどにより、現在でも高度の肝硬変合併例や多発例、腫瘍が隣接臓器に近接している症例などに施行されている。 |

| |

▲このページのトップへ |

| PMCT percutaneous microwave coagulation therapy |

| |

前述のPEITがエタノールを利用したchemical ablationであるのに対し、PMCTおよび次述のPRFAは熱を利用し細胞を変性・壊死するthermal

ablationである。本法は、図1に示したマイクロ波発生装置から周波数2,450MHzのマイクロ波を照射することにより水分子運動を誘導し、誘電熱を発生させ水分子を蒸発・気化することにより細胞を殺傷する。経皮的穿刺が可能な深部電極が開発され、超音波ガイド下で腫瘍内に電極を穿刺し通電することで腫瘍を凝固壊死させることが可能となり、肝細胞癌の治療へと応用されるようになった3)。本法は熱により細胞を破壊するため、腫瘍の血流や被膜・隔壁の有無などに左右されず確実に壊死を導入することができる。しかし、組織中のマイクロ波はその特性により、電極から約1cmしか到達できず、凝固壊死範囲が直径1.5cm、長さ2.5cmの円筒形となり、1回の焼灼領域が小さいという欠点を有する。また深部電極が直径1.6mmまたは2.0mmと太く、誘導針として14G,13Gが必要であること、壊死範囲が狭いため多数回の穿刺が必要であり煩雑であること、次述のPRFAに比べてはるかに高い熱(約800℃)を発生するため穿刺経路や周囲への熱の影響も少なくないことなどから、PRFAに徐々に移行しつつある。しかしながら確実に壊死を導入できるなどの利点もあり、我々の施設では現在も開腹下マイクロ波凝固治療を行なっている。肝表面に近接した腫瘍などは直視下で穿刺することにより設定範囲を確実に焼灼できることから、開腹下のマイクロ波治療はいまだに有用な治療法の一つと考えられる。 |

| 図1. マイクロ波発生装置 |

| |

|

| |

▲このページのトップへ |

| PRFA percutaneous radio- frequency ablation |

| |

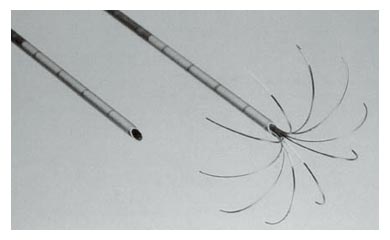

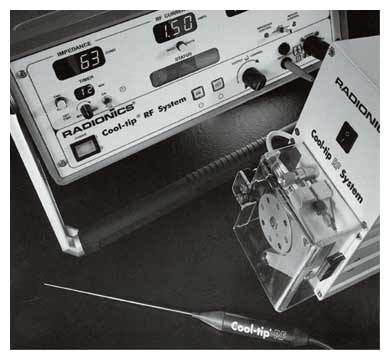

PRFAは1990年代初めから欧米で臨床応用され4)、本邦には1999年頃に導入された、450KHzの高周波により誘電熱を発生させ腫瘍を焼灼しようとする治療法である。以前より同様の原理である電気メスを使用した腫瘍壊死法というアイデアは存在していたが、電極の形状や冷却法の工夫などにより最近実用化され、現在はRITA社、RTC社、Radionics社の3社の製品が販売されている。RITA社のRITA、RTC社のLe

Veen Needle(図2)は、傘状電極を腫瘍内で展開し腫瘍の壊死を導入するものである。一方Radionics社のCool-tip RF(図3)は針状電極であるが、電極内に冷却水を還流させることにより焼灼範囲を広くしようとするものである。前述のPMCTと異なり、1回の焼灼範囲は各社製品で多少異なるが、おおむね直径3cmの範囲を凝固壊死させることが可能である。また穿刺に用いる電極も15G〜17Gと細く、より経皮的穿刺が容易となっている。このように壊死範囲が拡大したことから直径3cmまでの腫瘍は本法のよい適応と考えられ、施設によってはより巨大な腫瘍へ応用している1)。さらに壊死範囲を広げる試みとして肝動脈をバルーンや塞栓物質で閉塞させた後にRFAを施行する方法(BoRFA:balloon-occluded

RFA, PARTAE:percutaneous ablation with radiofrequency under TAE)も開発されている。一方、壊死範囲が広くなったために侵襲度も増大し、治療により失われる肝実質細胞も多くなり、施行後の肝機能低下が見られることや、胆嚢や胃十二指腸、結腸などの隣接臓器や肝門部血管・胆管を損傷する可能性も高くなるため、熟練した医師のもとでの慎重な施行が望まれる。 |

| 図2. RTC社 Le VeenTM Needle Electrode |

| |

|

| |

|

| 図3. Radionics社 Cool-tipTM RF system |

| |

|

| |

▲このページのトップへ |

| PCS percutaneous cryosurgery |

| |

cryosurgeryすなわち組織を凍結させる治療法も以前から腫瘍の壊死を得る方法として知られている。これは−40℃ではほとんどの腫瘍細胞が死に至り、さらに凍結融解を繰り返すことにより壊死範囲を拡大させることができるという原理に基づいた治療法である。また同時に周囲組織、血管をも破壊するため虚血による壊死をも得ることが可能となる。現在、Spembly

Medical社(英国)のLCS2000およびGalil Medical社(イスラエル)のCRYO-HIT Systemが使われている。前者はクーラントとして液体窒素を用いるのに対し、後者はアルゴンを用いる点が異なっている。どちらも−196℃まで冷却し“ice

ball”を作製し、凍結融解を繰り返すことにより壊死範囲を拡大する。このcryoablationはPMCTやPRFAなどのthermal ablationと比べて1回の治療範囲は大きく、3cm以上の腫瘍への適応が可能となるが、広い壊死範囲が得られる反面、合併症も少なくなく、全身低体温、出血、胆汁瘻、寒冷ショックなどが見られるのが問題となる5)。また冷却用デバイスも太いため穿刺ルートが限られる。今後これらの改良が図られると、さらに一般化する治療法になる可能性がある。

|

| |

▲このページのトップへ |

| Surgical ablation |

| |

最も古くから行われてきた外科手術、いわゆる肝切除術も究極のablation治療法として忘れてはならない。外科手術は、侵襲度は最も大きいが肝機能さえ許せば、他の治療法で問題となるsurgical

marginは術者の意とする通りに設定でき、かつ1回の手術でその部位の治療は完結できるという利点を有する。また現在の各種ablation治療は「穿刺」という手技を伴っており、被膜内に限局する腫瘍細胞を周囲に散布する可能性がある。初回治療で局所ablationに失敗するとその後の治療が困難になるケースは多く、初回治療の重要性を考えると、各種の低侵襲性治療法が確立された現在においても外科手術という選択肢も無くしてはならないと考えられる。 |

| |

▲このページのトップへ |

| まとめ |

| |

以上、現在では外科手術を含め、様々なablation治療が選択可能である。表1にその利点と欠点を示した。肝細胞癌の治療方針としては、腫瘍の大きさと局在、および肝切除後の残肝機能を考え合わせ、まず外科手術かその他のablation治療かを、患者に十分インフォームドコンセントを行った上で選択することが重要である。手術以外のablation治療を選択した場合は、PEIT、PMCT、PRFA、PCSの治療法から、施行可能でかつ最適な治療法を選択し、次いで経皮的、腹腔鏡下または胸腔鏡下、開腹下の穿刺経路を選択することが必要となる。

先述のように、肝細胞癌は局所を上手にコントロールすることにより長期生存も望める癌腫であることから、ablation治療は重要であり、新たな治療法の開発、機器の発達とともに医師の技術向上も強く望まれている。 |

| |

|

| 表1:各種ablation治療の利点と欠点 |

| |

|

| |

利点 |

欠点 |

| PEIT |

簡便

侵襲度が低い |

治療効果が不確実

繰り返しの治療が必要 |

| PMCT |

治療効果が確実 |

焼灼範囲が小さい(直径1.5cm)

熱障害が多い

穿刺経路が太い |

| PRFA |

治療効果が確実

焼灼範囲が大きい(直径3cm) |

侵襲度がやや大きい

周辺臓器損傷 |

| PCS |

治療効果が確実

治療範囲が大きい |

侵襲度が大きい

全身低体温・出血・胆汁瘻が多い

一般的ではない

穿刺経路が太い |

| 肝切除 |

治療効果が確実

surgical margin決定が容易

穿刺操作がない |

侵襲度が大きい

肝機能低下・出血が多い |

|

|

|

| |

|

| ■文献 |

| |

| 1) |

Shiina S,et al.:Nonsurgical treatment of hepatocellular carcinoma:

from percutaneous ethanol injection therapy and percutaneous microwave coagulation

therapy to radiofrequency ablation. Oncology 62(Suppl1):64-68,2002 |

| 2) |

Ohto M,et al.:Treatment of hepatocellular carcinoma by alcohol

injection into the tumor and irradiation of the tumor. Gan To Kagaku Ryoho 13(4

Pt2):1625-1634,1986 |

| 3) |

Seki T,et al.:Ultrasonically guided percutaneous microwave coagulation

therapy for small hepatocellular carcinoma. Cancer 74(3):817-825,1994 |

| 4) |

Rossi S,et al.:Percutaneous ultrasound-guided radiofrequency

electrocautery for the treatment of small hepatocellular carcinoma. J.Interv.Radiol.8:97-103,1993 |

| 5) |

Adam R,et al.:A comparison of percutaneous cryosurgery and percutaneous

radiofrequency for unresectable hepatic malignancies. Arch.Surg.137(12):1332-1339;discussion

1340,2002 |

|

| |

2003年7月発行 |