|

|

| �͂��߂� / Roux-en-Y�Č�

/ ������ |

| �͂��߂� |

| |

�@Roux-en-Y�^(�ȉ�R-Y)�̋Č��́A�݂���ђ_���n��p��ɍL���p������B�{�M�̈݊���p�ł́A�ݑS�E�p��̕W���Č��@�ƂȂ��Ă��邪�A�ŋ߂ł͗H�呤�ݐ؏���ɂ����Ă�R-Y�̗��_���F�������悤�ɂȂ��Ă����B�t�����c�݉��ƐH�����̊ϓ_�ɒ��ڂ��Ȃ���AR-Y�̒��Z���l���Ă݂����B

Billroth I�@��II�@

�@�H�呤�ݐ؏���̍Č��@�Ƃ���Billroth I�@��II�@(�ȉ�B-I�AB-II)�����邪�A�{�M�ł�B-I�����|�I�ɑ����BB-I�̎�ȗ��_�́A��Z���ȕւȂ��ƁA�H���o�H�������I�ł��邱�ƁA���������Ȃ����ƁA�Ȃǂł���B

�@����AB-II�̎�ȗ��_�́A�D���s�S�����Ȃ����S�ł��邱�ƁA�\��w���ߖT�̎�ᇍĔ��ł��H���o�H���ǂ��Ȃ����ƁA�Ȃǂł���A�i�s�݊��ɑ���Ƒ��؏���A����҂Ȃǂ̃n�C���X�N��p�ȂǂŎ�ɗp�����Ă����B�������AB-II�ɂ͏\��w���t�̈ݓ��t���Ƃ������_������A�c�݂̔����𑣂��\�������O����A�{�M�ł͈ݐ؏���̍Č��@�Ƃ��ĕW���Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ������B

�@���̂悤�ɁA�{�M�ł́uB-I�����Č��@�̉����ł���A�����͎�C�̌Ƒ��@�v�Ƃ����C���[�W������Ǝv����(���Ȃ��Ƃ�10�N�O�܂ł̕M�҂͂����l���Ă���)�B

Billroth I�@��̋t�����c�݉��A�H����

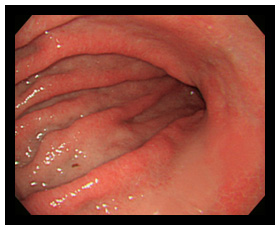

�@�\��w���t�ɂ��t�����c�݉��A�H�����́A���B-II�̌��_�Ƃ��Ē��ڂ���Ă������A���ۂɂ�B-I�ɂ����p�x�Ō�����BB-I��̎c�݂̓���������(�}1)�ł́A���x�̍��͂��邪�\��w���t�̋t���������A�c�ݔS���ɂ͒ʏ�A���ԁA������݂���B���Ӑ[����f����ƁA�t���Ǐ��i���銳�҂͑����A���Ɏc�݂��������ꍇ��p�O����H����E�w���j�A������ꍇ�ɂ͏Ǐ�������B�������A�����̏����́u�c�ݔS���Ƃ͂����������́A�ݐ؏��Ƃ͂����������́v�Ǝ~�߂��A�����t���Ǐ����O�I�Ȃ��̂ƕЕt�����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B |

| �}1. �T�^�I��Billroth I�@�Č���̎c�� |

|

| |

�S���̔��ԁA����A�_�`�̋t����������B |

| |

|

| |

| �R����1 |

�O�Ȉ�Roux

�@César Roux(1857-1934)�̓X�C�X�A���[�U���k�̊O�Ȉ�ł���BBillroth�����߂Ĉ݊��ɑ���ݐ؏��𐬌��������̂�1881�N�ł���A���̎��̍Č���B-I�ł������B������1885�N��B-II�A1888�N�ɂ���Hofmeister�ϖ@�����\����Ă���BRoux��1897�N�A40�̎��Ɉ����@�̈�Ƃ���R-Y���������1)�B���̌�A���܂��܂ȊO�Ȉ�ɂ��ݐ؏����_���n��p��ɉ��p����Ă���B |

|

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| Roux-en-Y�� |

| |

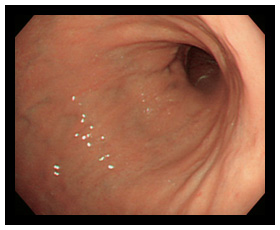

Roux-en-Y�Č���̎c��

�@R-Y�Č���̎c�݂̓���������(�}2)�́AB-I�c�݂������ꂽ�ڂɂƂ��ĐV�N�ł���B�_�`�F�┭�ԁA����̂Ȃ��A���ɂ��ꂢ�ȔS��������ł���B�������t�����H�����̏������Ȃ��A�ݓ��̐H���c�Ԃ̒���������߂ċH�ł���B���������ƁA���X�ʓ|�ł�R-Y

������Ă݂悤�Ƃ����C�ɂ�������B |

| �}2. �T�^�I��Roux-en-Y�Č���̎c�� |

|

| |

�S���̉��ǂ͂Ȃ��A�_�`�̋t���������Ȃ��B |

| |

�Ȃ�Roux-en-Y�Č���

�@�{�@�ł́A1995�N���܂ŁA�H�呤�ݐ؏���̑唼��B-I�Č����s���Ă���AR-Y�͐H����E�w���j�A���҂ȂǁA�����ꕔ�̏Ǘ�Ɍ����Ă����B�������A���x�얞�Ǘ��g�僊���p�ߊs�����B-I�̖D���s�S�ɂ��p�������������Ƃ���AR-Y�̈��S�������ڂ����悤�ɂȂ����B�����đO�q�́u�t���Ȃ��c�ݏ����v�̐V�N���A����ɁA�S�z���ꂽ�_���s���O�nj�Q�̔����p�x��B-I�ƕς��Ȃ����ƂȂǂ��F������A���X��R-Y�̊��������������B2002�N�ɂ́A�S�H�呤�ݐ؏��Ǘ�231�ᒆ223��(97��)��R-Y���p�����Ă���(�\1)�B |

| �\1. �ݐ؏��Ǘ�(��������Z���^�[�����a�@�A2002�N) |

| |

|

| �p�� |

�Ǘᐔ |

| �H�呤�ݐ؏��p |

231 |

| |

Roux-en-Y��

Billroth �T�� |

223

8 |

| �ݑS�E�p |

141 |

| �H�剷���ݐ؏��p�iPPG�j |

98 |

| ���呤�ݐ؏��p |

23 |

| �Ǐ��؏��p |

13 |

| �c�ݑS�E�p |

11 |

| �ݕ��ߐ؏��p |

6 |

| �X���\��w���؏��p |

1 |

| �v |

524 |

|

|

|

| |

Roux-en-Y�̓K��

�@R-Y�̍ő�̌��_�́A�p��o�ߒ��ɏ\��w���̊ώ@���ł��Ȃ����Ƃł���BVater���������̑����������ł����A���_�nj��Δ��������X�����ɑ��ē������I��������ؐ؊J�p(EST�Fendoscopic

sphincterotomy)��������I�t�s���X�_�Ǒ��e(ERCP�Fendoscopic retrograde cholangiopancreatography)�Ȃǂ̎�Z���s���Ȃ����ƂɂȂ�B

�@����AB-I�͎c�݂ɐV���Ȋ����������Ď�p���K�v�ƂȂ����ꍇ�A��ϕs���ł���B���������X������̍��t�Ƌ�������������������Ȃ����A�i�s���ł͂������͑���֗e�ՂɐZ������B�����؏��̂��߂ɂ͒��g���p���K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����B����ɑ��AR-Y�c�݂ł�B-I�c�݂̊��ɔ�ׂ�Ɗi�i�Ɏ�p���e�Ղł���A���������Njy�ł���B

�@�\��w���t�̈ݓ��t�����c�݊��̔����𑣐i����Ƃ����c�_������A���Ăł�R-Y���y�̒ǂ����ɂȂ������A���̈��ʊW�Ɋւ���m���ȍ����͂Ȃ��B

�@R-Y�͐H�������ڋɓ��邽�߃_���s���O�nj�Q�̔��������O���ꂽ���A�A���P�[�g���ʂł�B-I�Ƃ̍��͂Ȃ�2)�B�܂��A�H�����\��w����ʉ߂��Ȃ����ߎ��b�̋z����Q���N����\��������B�������A�ݑS�E�p��̗Տ������ł͏\��w���̐H���ʉ߂̗L���ɂ��F���ł��鍷���Ă��Ȃ�3)�B |

| |

| �R����2 |

���Ăɂ�����H�呤�ݐ؏���̍Č��@

�@���Ăł�B-I�͖w�Ǘp�����Ă��Ȃ��悤�ł���B���ۈ݊��w��Ŋe���̊O�Ȉ�ɕ����Ă݂��Ƃ���AB-II(Polya�ϖ@���܂�)���邢��R-Y�����|�I�������߂��BB-I���D�܂�Ȃ����R�́A�D���s�S���N����A�D���s�S���N����ƒv�����������A���������҂͋t�����H�����ɋꂵ�ށA�Ƃ����������Ԃ��Ă����B���{����D2��p���̗p���Ă���u�r�����v�̎��O�Ȉソ�����A�Č��ƂȂ��B-I�͍s��Ȃ�4)�B

�@�{�M�ł͖D���s�S�͏��Ȃ��A�N�������Ƃ��Ă��p���ɂ͎���Ȃ����߁A�D���s�S�̊댯�������������A��Z�̊ȕւ�����I�ȐH���o�H�Ȃǂ������]�������B�������A���Ă̈݊����҂̑���������A�얞�ł���A�z��n�����ǂ������A�H����E�w���j�A���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���S������ɍl�������Ȃ�̂������ł���Ƃ������̂��B |

| |

| �R����3 |

���������

�@�����ł͕�������ᇂ̔��������O�����BB-II�ł́A�A���J�����̏\��w���t���ݎ_�𒆘a����Ƃ���邪�A���������R-Y�ł͂ǂ��ł��낤���B

�@�݊��ł͏��^�������p�߂̓]�ڕp�x�������A�����������Ɗs�����邱�Ƃɂ��A���ʂƂ��Ďc�݂̎_�x�͒ቺ����B�݂̗H�呤2/3��؏����邱�Ƃɂ��ݎ_����̈���������A�K�X�g�����傷��H��O�땔���Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿�A�݊��ɑ���H�呤�ݐ؏��ł́A��������ᇂ���قǂ̈ݎ_�̕���͂Ȃ��Ȃ��Ă���ƍl������B

�@�����A�����͎�N�҂��܂�1,000�l�ȏ��R-Y�Č����s���Ă������A��������ᇂ͌o�����Ă��Ȃ��B |

|

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| |

�@�\2�Ɏ����悤�ɂǂ̍Č��@�ɂ��꒷��Z�����邽�߁A���ꂪ��Ƃ������@�͑��݂��Ȃ��B���ꂼ��̒����E�Z���̂ǂ��ɏd�����������őI������悢�B�Ⴆ�A��ɖD���s�S�����������p�����X�N�Ǘ�ł�R-Y�̈��S�����A�|���|�[�V�X��_�X�����̍����X�N�Ǘ�ł�B-I���s���ď\��w�����ώ@���ɂ����悢�B

������R-Y��W���Ƃ��Ă��邪�A�������ɐ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A�\3�Ɏ����悤�ȏł́AR-Y���悢�K���ɂȂ�ƍl���Ă���B |

| |

|

| �\2. �H�呤�ݐ؏���Č��@�̓����̔�r |

| |

|

| |

B-I |

B-II |

R-Y |

| ��Z�̊ȕւ� |

�� |

�� |

�~ |

| �\��w���t�t���ɂ��c�݉��A�H���� |

�� |

�~ |

�� |

| �D���s�S�̊댯�� |

�~ |

�� |

�� |

| �H�����\��w����ʉ߁i���b�̋z���ɗL���j |

�� |

�~ |

�~ |

| �p��̏\��w�����̊ώ@ |

�� |

�~ |

�~ |

| �Ǐ��Ĕ����̐H���o�H�̊m�� |

�~ |

�� |

�� |

| �����̖����Ȃǂ̃g���u�� |

�� |

�~ |

�~ |

| �c�݊��������̎�p�̓�Փx |

�~ |

�� |

�� |

| �_���s���O�Ǐ�̔����p�x |

�� |

�� |

�� |

|

|

| ���F�L���A����@���F�ǂ���Ƃ������Ȃ��@�~�F�s���A��� |

|

|

| �\3. �H�呤�ݐ؏���Roux-en-Y�Č��̓K�� |

| |

|

| 1 |

�c�݂������� |

| 2 |

���Ƃ��ƐH����E�w���j�A������ |

| 3 |

�\��w���f�[�t�߂̋Ǐ��Ĕ��̉\�������� |

| 4 |

�����X�N���҂⍂�N�P��p�ŁA��ɖD���s�S��������� |

|

|

|

| |

Roux-en-Y�Č��̎���(�}3)

�@�\��w�����f�ɂ�linear stapler��p���Ă���A�f�[�͟����ؑw�D���ŃJ�o�[���Ă���B�H�呤�ݐ؏����s���AB-I�Ɠ��l�ɖD���\�蕔����������B

�@Treitz�x�т���20cm���x�̋�linear stapler��p���Đؗ�����B���ɐ_�o�̘A�����ɂ͒��ӂ��Ă��Ȃ��B�ʏ�A���s�����Ԗ���؊J���Č�����o�H�ɋr�������グ�Ă��邪�AB-II�ƈ���āu�A���r�v�͑��݂��Ȃ��̂ŁA�����O�o�H�ł����͂Ȃ��B�����͒[���ōs���B�ŋ߁Astapler��p�����D�������݂Ă���B������o�H�̏ꍇ�́A�����������������Č����Ԗ��ɌŒ肵�A�������ȉ��̋��������Ŏ��R�ɓ����悤�ɂ��Ă���B

�@Roux�r�̒����͌Â�����c�_�ƂȂ��Ă���B�ݑS�E�p��ɋt����h���ɂ�40�`45cm���K�v�Ƃ���Ă��邪�A�H�呤�؏����30cm���x����Ώ\���̂悤�ł���B |

| �}3. Roux-en-Y�� |

| |

|

| |

�����̃y�[�W�̃g�b�v�� |

| ������ |

| |

�@�ݐ؏���̋t�����c�݉��A�H�����͂��܂�b��ɂ̂ڂ�Ȃ����A���ۂɂ͑����̊��҂ɑ��݂���B�����h���ɂ́AR-Y�͍ł��L���ȏp���ł���B�܂��A�����͉��Đl�Ȃ݂̍��x�얞���҂���p����@������Ă������A�����������҂ł͎�p���̂��̂̓�x�������A�Č��͂Ȃ�ׂ����S�ɍs���K�v������B�Č��@��B-I�݂̂ł͂Ȃ��AR-Y���I�v�V�����Ƃ��Ď����Ă����đ��͂Ȃ��ł��낤�B |

| |

| �R����4 |

Roux-en-Y�nj�Q

�@R-Y��ɂ́ARoux stasis�ƌĂ����L�̐H����A�����Ǐ���Ƃ����B���Ă̕ł́A�����I�ȕ��ɁA�q�C�A�ԟ[�I�Țq�f������A�����Ǐ�̐H���ɂ�鑝���Ȃǂ�Roux-en-Y

syndrome�Ƃ��Ė�30�����̊��҂Ɍ�����Ƃ����B�{���A�\��w���ɑ��݂��鏬���^���̃y�[�X���[�J�[����p����ɂ��Roux�r�Ɉړ����A���ꂪ�t�s����従��������ĐH������A�t�����邱�Ƃ������Ƃ���Ă���5)�B

�@�������A���ɕs�v�c�Ȃ��ƂɁA�������������I�ȏǏ�������͂قƂ�njo�����Ă��Ȃ��B�{�M�̕��݊��ɑ���s����p�ł���̂ɔ�ׁA���Ă̑̕�������ᇐ��a�ςɑ���ݐ؏���Ώۂɂ��Ă��邽�߈قȂ�Տ��o�߂����ǂ��Ă���\��������B

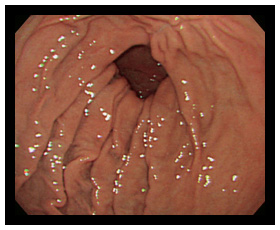

�@������Roux-en-Y�nj�Q�ł͂Ȃ����A����ꂪR-Y����p����悤�ɂȂ��Čo���������L�̃g���u���́A�p��Roux�r�̈�ߐ��̒ʉߏ�Q�ł���B�H���������Ɏn�܂�����A�}�Ɏc�݂��g�����A�H�����ʂ�Ȃ��Ȃ�B����������ƁA�������͗���邪���̌�̋Œʉ߂��Ȃ����Ƃ��킩��(�}4)�B�܂��A�����������ł́A�������͖��Ȃ��A���̌�̏����̈ꕔ�������Œʉ߂��������Ƃ��킩��B���̂悤�ȏ�Ԃ�2�`3�T�ԁA�����Ƃ���4�T�ԑ����̂ł��邪�A�s�v�c�Ȃ��ƂɕK���ۑ��I�Ɍy������B�ˑR���ꂪ�悭�Ȃ�A���Ƃ͏����Ȍo�߂ŁA���ǂ��c���Ȃ��B�����炭�p��̋r�̖����������ƍl������B�p��30���ȏ�̓��@��v���邱�̂悤�Ȓʉߏ�Q�͖{�@�ł͖�3���̕p�x�Ōo�����Ă��邪�A�����ƕp�ɂɋN����Ƃ����{�݂�����B

|

�}4. Roux�r�̒ʉߏ�Q���̓�����

�������͒ʉ߂��邪�A���̐�̋Œʉ߂��Ȃ�(�}�����)�B

�c�݂ɂ͈݉t����ʂɒ������Ă���B |

|

|

| |

|

| ������ |

| |

| 1) |

Roux C.�FDe la gastroenterostomie. Rev.Gynecol.Chir.Abdo.,1�F67-122,1897

|

| 2) |

���q�O�×� ���F�H�呤�ݐ؏���̍Č��p���FBillrothI�@�͖{���ɂ����Č���

�O��,62�F867-869,2000 |

| 3) |

Nakane Y,et al.�FA randomized clinical trial of pouch reconstruction

after total gastrectomy for cancer�Fwhich is the better technique,Roux-en-Y or

interposition? Hepatogastroenterology,48(39)�F903-907,2001 |

| 4) |

McCulloch P.�FHow I do it�FD2 gastrectomy. Eur.J.Surg.Oncol.,28(7)�F738-743,2002 |

| 5) |

Le Blanc- Louvry I,et al.�FRoux-en-Y limb motility after total

or distal gastrectomy in symptomatic and asymptomatic patients. J.Am.Coll.Surg.,190(4)�F408-417,2000 |

|

| |

2003�N11�����s |