|

|

| はじめに / パスの実際 /

おわりに |

| はじめに |

| |

1.「癌治療にパスは無理」は誤解

いま全国の病院では医療費の包括化に向けて在院期間の短縮が急務とされ、クリティカルパス(あるいはクリニカルパス、以下パス)の導入が必須と考えられている。しかし病院経営や入院期間短縮のためにパスを導入しようとするのは間違いで、パスはあくまで安全でミスの少ない医療、チーム医療による効率のよい診療のため、そして患者中心の医療を推進するために必要と考えるべきである1)。しかし一般には、パスの対象となる疾患は治療が標準化・一定化される必要があるので、癌治療においてはパスの導入は困難であるとの考えが多い。とくに消化器癌の手術では、同じ術式を行っても癌の進行度によって郭清範囲や切除範囲が異なり、また、同じ手術を行っても、患者の年齢や全身状態、合併疾患の有無によって、術前・術中・術後の管理が異なるのでパスの導入は難しいと思われているようである。とくに臨床現場の若手医師は以下のような理由でパスに反対する。

| 1 |

プロトコールやマニュアルがあればパスは必要でない |

| 2 |

個々の患者で独自の治療をするべきで、画一的なプログラムでの治療はもってのほか。とくに、バリアンスが多い進行癌や高齢者の治療にはパスの適応は難しい |

| 3 |

バリアンスの多い疾患では患者は不安になるので、パスは治療の障害となる |

| 4 |

医師の裁量権に基づいて独自の方法で治療すべきで、パスでは治療法が固定化してしまう |

| 5 |

指示や記録などの業務が増えるので、今以上に多忙となるのは避けたい |

| 6 |

在院期間が短縮し病床稼働率が低下するので病院経営にはマイナス |

しかし、これらの反対理由はすべて偏見と誤解であるといってよい。

2. パスはプロトコールやマニュアルとは別物

「プロトコールやマニュアルがあればパスは不要」との声は完全な誤解である。パスはプロトコールやマニュアルとはまったく別のものである2)。そもそもプロトコールやマニュアルは、たとえば抗癌剤を投与する癌化学療法のプロトコールや手術の術後管理マニュアルなど、入院中の特定の治療部分のみを対象とした治療計画である。これに対し、パスでは入院中のすべての治療や処置や検査が含まれている。医師や看護師が行うことだけでなく、栄養士、薬剤師、医事課職員などすべての職員の仕事がパスに含まれている。さらに大事なのは、プロトコールやマニュアルは医師が医師のために作成したものであるのに対して、パスは医師のみならず、看護師・薬剤師・栄養士など多数の職種の医療関係者が協議しながら作成する。あわせてパスではわかりやすく書いた患者用(図1)も必ず作成しなければならない。患者が自分で管理しながら自分を治療できるのがパスである。 |

| 図1 胃全摘術パス(患者用)(クリックすると拡大表示されます。) |

| |

|

| |

▲このページのトップへ |

| パスの実際 |

| |

1. 胃癌のパス

一般に、パスのよい適応となる疾患は表1とされている。当院では1997年4月より胃癌の幽門側胃切除術に、当院初のパスの導入を検討した3)。それは、ひとつには比較的頻度が高く症例が多かったこともあるが、パス通りに進まないバリアンスの症例も多いと予想されたためである。つまり、最初にバリアンスの多い疾患でパスが成功すれば、以後他の疾患ではパスを容易に導入できるであろうと考えて、胃癌の幽門側胃切除術を当院の最初のパスに選んだ。そしてパス導入の目的を、単に入院期間の短縮や経費削減ではなく、表2などが達成されることを目標とした。

1997年8月より、胃癌の幽門側胃切除術の手術入院患者に19日間で退院するパスの適用を開始した。極めて重症の併存疾患を有したり、パスを理解できないと思われる患者を除き、高齢者も含めてほぼ全例をパスで管理した。患者には入院日に患者用パス、絵入りのパス説明パンフレット、退院後の生活に関するパンフレット、および栄養指導のパンフレットの4種を手渡して、看護師が本人およびご家族に退院までの経過について説明している。最近は医療者用パスは電子カルテ版(後述)となっており、また説明は外来で入院予約時に看護師が説明している。

パス導入により幽門側胃切除術の術後在院期間と入院費用(保険請求点数)は導入前より短縮・減少したが、電子カルテ版パスになってさらに短縮・減少した(図2)。 |

| 表1 パスの適応となる疾患 |

| |

|

| 1 |

患者数が多い(high volume) |

| 2 |

リスクが高い(high risk) |

| 3 |

医療費が高い(high cost) |

| 4 |

医療資源を多く使用する(high resource) |

| 5 |

定型的な経過をたどる |

| 6 |

バリアンスが少ない |

|

|

|

| 表2 胃癌のパス導入の目的 |

| |

|

| 1 |

外科治療の質の向上 |

| 2 |

標準的な治療の提供 |

| 3 |

術前術後管理のシステム化 |

| 4 |

医療従事者の協調性の向上 |

| 5 |

医療コストの抑制、資源の節約 |

| 6 |

患者満足度の向上 |

|

|

|

| 図2 胃癌のパス導入による在院期間と入院費用の変化 |

| |

|

| |

▲このページのトップへ |

| |

2. 食道癌のパス

従来の食道癌手術では肺合併症や縫合不全、創部感染などの術後合併症が極めて多く、パスの適応にはなりにくいと思われてきた。ところがわれわれは食道癌手術の標準術式を、縫合不全の少ない胸腔内器械吻合による術式へと変更して術後の合併症を減少することができたことと、バリアンスの発生はパスの適応の障害にはならないとの考えから、食道癌手術のパスの導入を図った4、5)。

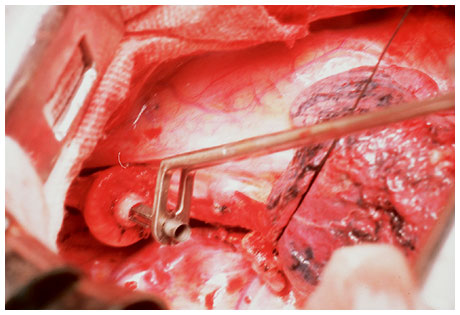

手術はおもに胸部中部・下部食道癌に対して、開腹・頸部郭清を先行したのち体位変換して、右開胸・胸腔内器械吻合を行う切除・再建手術を行っている(図3)6)。本術式では再建経路をあらたに作成する必要はないので手術時間を短縮できる。また再建に用いる胃の挙上距離が短いので、挙上胃の血流の良好な部位で、しかも直視下のもとで器械による吻合が安全・確実に行えるため、肺合併症や縫合不全、手術部位感染(surgical

site infection : SSI)などの術後合併症は極めて少ない。したがって頸部郭清を行っても手術侵襲が増すことはなく、術後在院期間15日のパスで管理することが可能である。術後は手術終了時に気管チューブを抜去してミニトラック®を留置し、術後に看護師が気管内吸引を定期的に行って肺合併症を予防している。このパスでは術後7日目に術後透視を行い、8日目より水分から開始して術後15日目に普通食で退院としているので、術後16日間の幽門側胃切除や17日間の胃全摘術より早く退院するパスとなっている。 |

| 図3 食道癌の胸腔内器械吻合 |

| |

|

| |

▲このページのトップへ |

| |

1998年以後、胸部食道癌根治切除例117例中71例(うち頸部郭清付加例35例)に対し本術式を施行した。吻合部の縫合不全例はまったく経験しておらず、SSIの発生も最近では4%と低い。本手術では術後の回復は極めて良好であり、術後15日で退院するパスを作成した2000

年1月からの24例(うち頸部郭清例17例)では術後平均15.7日で退院している(図4)。 |

| 図4 食道癌の術後在院期間 |

| |

|

| |

2000.1〜2002.12(食道癌全切除症例;59例)

クリティカルパス症例;24例(2領域郭清;7例, 3領域郭清;17例)

平均在院日数;15.7日 |

| |

▲このページのトップへ |

| |

3. 大腸癌のパス

Rs(rectosigmoid)の直腸癌およびすべての結腸癌には、同一の在院期間20日(術前2日、手術日、術後17日)の大腸癌のパスで入院治療を行っている7)。直腸癌でもRa(rectumabove

the peritoneal reflection)やRb(rectum below theperitoneal reflection)の低位手術あるいはマイルズ手術のパスはまだ作成していないが、縫合不全、創部感染、排尿障害などの頻度の高い術後合併症を考慮してパスを作成すれば、十分パスを適応できると考えている。当科ではほかに肛門疾患では8日間で退院する内痔核手術のパス(術前1日、手術日、術後6日)も年間100名以上の患者に適応している。

4. 癌化学療法のパス

これまでパスの適応が難しいとされてきた内科系の慢性的疾患でも、肺炎や喘息のパスのように、日程を厳密に決めないで幅を持たせたステップ方式にすると作成しやすい8)。また白血病の抗癌剤化学療法のパスでは、既存の投薬のプロトコールをベースにして、副作用対策を加え、看護師・薬剤師・栄養士などと話し合いながらそれぞれの担当業務を加えてゆけば作成しやすい。われわれは看護師・薬剤師と協力して経口抗癌剤のパスを作成し使用している9)。薬剤師は効能・服薬法や副作用を患者に時間をかけてわかりやすく説明し、また看護師は服薬状況を確認し副作用を早期に発見できるので、癌治療をチームで展開する気運が生まれている。さらに、パスは患者のインフォームドコンセントに利用でき、患者自身が抗癌剤の副作用の診断と予防を意識し、また誤薬投与や過量服薬を自分で発見できるので、安全性が向上し、服薬コンプライアンスの改善と治療効果の増強が得られることになる。癌化学療法のパスは医師だけでは不十分な点を補完できるので、「患者主導の癌化学療法」へと変革を求められている今後に、大いに期待できる。

5. 電子カルテ版パス

当院では以前は病院全体で70種類以上の紙ベースのパスがあった。しかし新病院がオープンした2000年12月当初は電子カルテにパスは入力されていなかったので、すべてのパスはいったんは消えることになった。そこで新病院では、患者には従来の患者用のパスで説明し、主治医はこの患者用パスに準じて電子カルテで指示を出していた。電子カルテに全職員が慣れてきた2001年の3月から、電子カルテ版パス10)を順次作成した(図5)。外科では手術入院患者の50%以上を電子カルテのパスで診療するようになってきた。 |

| 図5 胃全摘術の電子カルテ版パス(クリックすると拡大表示されます。) |

| |

|

| |

胃全摘術の場合は手術2日前の入院日に研修医が病棟で、入院以後、手術を受けてから術後17日目で退院する計20日間の入院期間のパス11)を入力している。毎日の指示・処置を確認しながらクリックを繰り返して、退院までのすべてのオーダーを約15分で間違いなく指示できるようになっている。この電子カルテ版パスでは輸液などすべての内容は詳細にあらかじめ設定されている。電子カルテ版パスで、医師が指示の入力にかかる時間は大幅に短縮され、かつ正確性も増すことになった12)。時間軸を調整すれば入院期間を短縮したり延長したりすることも可能なので、バリアンス症例にも対応できるように作成されている。

電子カルテシステムは、インフォームドコンセントやカルテの開示、EBM(evidence-based medicine)に基づく治療方針の策定、安全性の向上には不可欠のツールである。また、パスは、より質の高い医療の実践には必須のシステムである。電子カルテ版パスは今後さらに発展し、普及するものと考える。 |

| |

▲このページのトップへ |

| おわりに |

| |

パスのない病院は壊滅する

当科での経験から、パスの医療上のメリットをまとめると、表3 のようになるが、もっとも有意義なのは、表4 のような患者が受けるメリットで、これらは今後患者中心の医療の展開には重要な点である。さらには入院費用が事前にある程度推測でき、病院を比較するような状況に今後発展するであろう。これからは患者がいくつかの病院のパスを取り寄せて、病院を選ぶ時代になる、すなわち「パスのない病院は壊滅する」ともいえる。 |

| 表3 パスのメリット |

| |

|

| 1 |

計画性のある医療のもとで安定した標準的医療が提供できる |

| 2 |

むだな指示が削減でき(コスト・資源の節約につながる)、入院期間が

短縮する |

| 3 |

標準からの変動・異常を発見しやすく、異常に対して早期に対応できる |

| 4 |

術後の時期による医者の役割分担が明らかとなる |

| 5 |

うっかりミスが減り、医師や看護師が代わっても、医療・看護の継続性が

維持できる |

| 6 |

医療者の共同意識の展開ができる

(パス作成だけでも非常に有意義である) |

| 7 |

新人・学生の教育に利用できる |

| 8 |

種々のデータを整理しやすい |

|

|

|

| 表4 患者にとってのパスのメリット |

| |

|

| 1 |

入院中に受ける自分自身の治療予定がわかる |

|

| 2 |

入院中にどのように対応すればよいか準備できる |

| 3 |

退院の予定が立てられる |

| 4 |

初めての入院でも不安が解消される |

| 5 |

医療スタッフとのコミュニケーションが増し、医師・看護師との信頼関係が向上する |

|

|

|

| |

|

| 参考文献 |

| |

| 1) |

小西敏郎:クリティカルパスで何が変わるか

医療マネジメント学会編「クリティカルパス最近の進歩2003」:19-25, 2003 |

| 2) |

小西敏郎:使えるクリニカルパスの作成法

臨床外科58(11)増刊号:18-28, 2003 |

| 3) |

阿川千一郎:外科系疾患に対するクリニカルパスの実際と成果ー胃癌

小西敏郎ほか編「医師とクリニカルパス」:53-61, 2000 |

| 4) |

外村修一ほか:胸部食道癌に対する胸腔内吻合による再建術式

手術55(7):981-988, 2001 |

| 5) |

奈良智之ほか:食道癌治療の術後QOL─腹腔内器械吻合とクリティカルパス─

外科治療87(4):329-333, 2002 |

| 6) |

小西敏郎ほか:胸腔内器械吻合の食道癌根治手術とクリニカルパスによる管理

Prog, in Med., 23(3):925-935, 2003 |

| 7) |

古嶋薫ほか:外科医のためのクリニカルパス実践講座10「大腸癌のクリニカルパス」

外科63(10):1221-1227, 2001 |

| 8) |

石原照夫:内科系疾患に対するクリニカルパスの実際と成果―気管支喘息

小西敏郎ほか編「医師とクリニカルパス」:19-27,2000 |

| 9) |

Noie T., et al:Development of clinical pathway in S-1 chemotherapy

for gastric cancer, Gastric Cancer6(1):58-65, 2003 |

| 10) |

石川浩之:電子カルテにクリティカルパスをどう組み込むか

小西敏郎ほか監修「電子カルテとクリティカルパスで医療が変わる」:158-164, 2002 |

| 11) |

野家環ほか:外科医のためのクリニカルパス実践講座17「胃癌クリニカルパスの電子カルテ化」, 外科64(5):567-574,

2002 |

| 12) |

針原康ほか:クリニカルパスとIT革命

カレントテラピー20(8):794-797, 2002 |

|

| |

2004年4月発行 |