胃癌に関する注目演題

#4005:RAINBOW試験の日本人解析

胃癌の2nd-lineにおけるweekly Paclitaxel ± Ramucirumab を検討したRAINBOW試験のサブグループ解析として、日本人と西洋人における効果と安全性を比較

室 (司会):2014年の米国臨床腫瘍学会年次集会も、本日をもって終了しました。今年も注目演題が多くみられましたが、今年の現地座談会は、non-CRCとCRCとに分けて開催したいと思います。non-CRC座談会では、胃癌と膵癌の演題を取り上げ、ディスカッションしていきます。まず、胃癌の注目演題として、RAINBOW試験からお願いします。

谷口:RAINBOW試験は、胃癌の2nd-lineにおけるweekly Paclitaxel ± Ramucirumabの国際共同第III相試験で、主要評価項目については既に今年の消化器癌シンポジウムで発表されており、OS中央値はプラセボ群7.36ヵ月、Ramucirumab群9.63ヵ月で、Ramucirumab群で有意な延長が示されています (HR=0.807, p=0.0169)。今回は、日本人 (140例) と西洋人 (398例) のサブグループ解析の結果が発表されました。

患者背景は、65歳以上の割合、ECOG PS 0がやや日本人で高く、1st-lineとして日本人はdoubletが100%であるのに対し、西洋人は37.2%がtripletですが、これはアントラサイクリン系製剤を併用したものです。また、組織型は日本人でdiffuseが多く、日本人は大部分が胃癌であるのに対し、西洋人は約30%が胃食道接合部癌です。

奏効率は、日本人でプラセボ群19%、Ramucirumab群41% (p=0.0035)、西洋人はそれぞれ13%、27% (p=0.0004) と、いずれもRamucirumab群で有意に良好で、病勢コントロール率も日本人 (p=0.0021)、西洋人 (p<0.0001) ともにRamucirumab群で有意に良好でした。

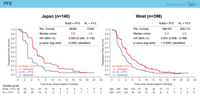

PFSも同様です。日本人における中央値はプラセボ群2.8ヵ月、Ramucirumab群5.6ヵ月 (HR=0.503, p=0.0002)、西洋人はそれぞれ2.8ヵ月、4.2ヵ月 (HR=0.631, p<0.0001) と、ともにRamucirumab群で良好な結果でした (図1)。

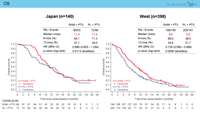

一方OSは、西洋人における中央値はプラセボ群5.9ヵ月、Ramucirumab群8.6ヵ月 (HR=0.726, p=0.0050) とRamucirumab群で有意な延長を認めたものの、日本人ではそれぞれ11.5ヵ月、11.4ヵ月 (HR=0.880, p=0.5113) と有意差を認めませんでした (図2)。

室:昨年の消化器癌シンポジウムで報告されたTyTAN試験もそうでしたが、胃癌における日本人のOSは常に議論の的になりますね。

谷口:本試験では、後治療に注目しています。日本では後治療への移行率が高く、3rd-line (プラセボ群73.6%、Ramucirumab群73.5%)、4th-line以降 (各34.7%、25.0%) と、西洋人 (3rd-line: 各34.5%、37.4%、4th-line以降: 各7.0%、13.6%) と比べ約2倍です。また、日本人では、Irinotecan (CPT-11) も両群ともに7割近く入っています。

後治療が行われた患者集団におけるOS中央値は、日本人でプラセボ群13.7ヵ月、Ramucirumab群11.5ヵ月、西洋人でそれぞれ10.6ヵ月、12.2ヵ月と、ともにプラセボ群が比較的良好になる傾向がみられています。逆に、後治療が入っていない患者集団では、日本人でもプラセボ群4.3ヵ月、Ramucirumab群9.6ヵ月とRamucirumab群で大きな延長を認めています (HR=0.338, 95% CI: 0.124-0.922)。

小松:後治療が入っていない患者集団では差が出ていることから、日本人では3rd-line以降にCPT-11をはじめとした多くの薬剤を使用するため、よほど強力な薬剤でない限り、差が薄まってしまう印象です。

室:ほかにも、腫瘍量も少なく全身状態が良い症例が日本人で多かったというのも関係あるでしょう。寺島先生はどうお考えでしょうか。

寺島:日本人でも奏効率、PFSでは有意差を認めており、奏効率はむしろ西洋人より良好なため、Ramucirumabは日本人に対して有効性が期待できる薬剤であると思います。また、有害事象も西洋人よりも日本人で若干頻度が高いようなので、代謝経路などに人種差が存在する可能性もあるでしょう。

室:胃癌に対する血管新生阻害剤の試験としては、XP療法に対するBevacizumabの上乗せ効果を検討したAVAGAST試験がありますが、AVAGAST試験における日本人サブグループ解析では、OSだけでなくPFSでも有意差を認めませんでした。本試験とは、その点が異なるという解釈でよろしいでしょうか。

寺島:そうですね。日本人にも非常に有効な薬剤だと思いますので、早く日本でも承認されることを望みます。

室:両者の違いとしては、抗VEGF抗体薬のBevacizumabに対してRamucirumabは抗VEGFR-2抗体薬であること、AVAGAST試験が1st-lineであったのに対して本試験は2nd-lineであることなどが挙げられるでしょうか。また、RamucirumabはREGARD試験において単剤でも有効性を示していますが、実臨床において単剤で使用する機会はあるでしょうか。

小松:副作用が比較的軽いので、これまで化学療法が行えなかった症例に使用される可能性はあると思います。

室:例えば、DCF療法(Docetaxel + Cisplatin + 5-FU)後にCPT-11を行った症例などに使用される機会はあるかもしれませんね。

今回、日本人の解析がoralに採択されたのは非常に喜ばしいことですが、discussantの先生は、「日本人のような特殊なpopulationがグローバル試験で一緒に入っていいのか」ということを話していました。ここは意見が分かれるところですが、実際に最近の臨床試験の傾向として2つの流れがあります。1つは、日本人を含むアジア人と西洋人とで2つの臨床試験を組むというもの、そしてもう1つは、日本人の症例数にキャップをかけ、胃癌の場合は全体の10%程度に絞るというものです。いずれにしても日本として、今後どのような形でグローバル試験に参画していくか、悩ましい課題と言えます。

Lessons from #4005

- 胃癌の2nd-lineにおいてweekly PaclitaxelにRamucirumab を併用することで、日本人でも奏効率とPFSの改善が認められた。

- 日本人集団ではRamucirumab併用によるOSの延長はみられなかったが、これは後治療の影響と考えられ、Ramucirumabは日本人に対して有効性が高いと考えられる。