佐藤

佐藤 それでは、FOLFOX/FOLFIRIについてディスカッションを始めたいと思います。

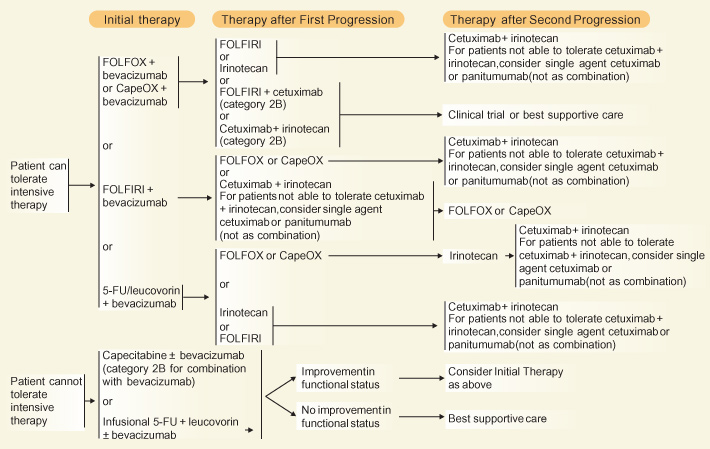

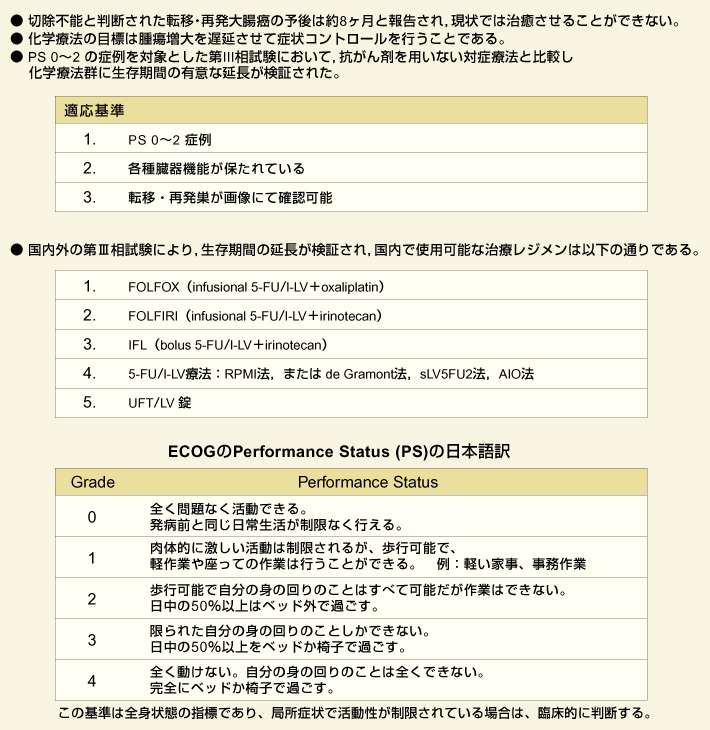

わが国の大腸癌治療ガイドライン(表)では、切除不能転移・再発大腸癌の標準治療の筆頭にFOLFOX、FOLFIRIを挙げており、現在では第一線の市中病院や一般病院でも実施されるほど普及しています。また、DPCの導入によって外来化学療法が普及し、がん診療連携拠点病院を中心とした病病連携の必要性もクローズアップされてきています。

GERCOR V308試験において、FOLFIRIとFOLFOXのどちらを先に施行しても、毒性プロファイルが若干異なるだけで奏効率や予後は変わらない

1) ことが証明されていますが、吉野先生はどうされていますか。

吉野 基本的には患者さんに選択していただきますが、病態に応じて我々が推奨治療を選択する場合もあります。両レジメンの大きな違いは「脱毛」で、FOLFIRIでは必発です。特に女性では、脱毛が社会生活に大きく影響するので、まずその説明をします。一方、FOLFOXにはしびれの副作用がありますので、例えば、楽器奏者のように職業上の大きな問題になる場合は、FOLFIRIのほうをお勧めします。また、FOLFOXは肝転移に効果が高いので、ぎりぎりで肝切除不能となった症例にはFOLFOXを勧めます。GERCOR V308 試験でも、肝切除可能となった症例は、FOLFOX施行群では22%、FOLFIRI施行群は9%でした。

佐藤 FOLFOXとFOLFIRIの肝切除にかかる影響も指摘されていますね。

吉野 FOLFOXは線維性肝変性(いわゆるblue liver)、FOLFIRIでは脂肪性肝炎(NASH、CASHなど)という副作用がみられ、いずれも長期投与は肝機能を低下させるといわれています。肝切除を目的とするときには、FOLFOX を3ヵ月間施行した後に詳しい画像診断を行い、切除の可否を判断します。

室

室 通常、腹膜転移症例に対してFOLFOXを使用しますが、FOLFIRIを実施するチャンスを逃すことになってしまうので、腹膜転移があまり高度でない場合には、先にFOLFIRIを行うようにしています。また、先にFOLFOXを使用すると、FOLFIRIに切り替えてからもしびれが持続、あるいは増強するケースがあるので、1st-lineには実施しにくいという印象があります。ただ、FOLFOXには、肝切除率が高い、高度の肝転移がある場合に2ヵ月程度と比較的早く、高い確率でレスポンスが得られる、といった魅力もあり、FOLFOXを使う場面が多いのも事実です。

西村 金沢大学ではFOLFOXを1st-lineとして行っています。ただ、FOLFOXは神経毒性が強くなるまで続けてしまうと、レジメンを切り替えても増悪するので、結局2nd-lineに移行しても間もなく中止することになってしまいます。そのため、現在はgrade 2の神経症状を起こす前にFOLFOXからFOLFIRIに切り替え、できるだけFOLFIRIで引き延ばしています。FOLFIRIが効かなくなったら、FOLFOXを再開する例もあります。

佐藤 OPTIMOXのstop and go

2) のような形ですね。

西村 はい。FOLFOXは効果がよく、最初は副作用が少ないので導入しやすいのですが、長く続けてしまうと神経症状が回復しないので注意が必要です。

斎藤 私もFOLFOXのほうが副作用が少なく、患者さんが楽そうなので1st-line に使うことが多いのですが、冬になると、「しびれがつらくて外に出られない」とおっしゃる方もいらっしゃいますので、青森という土地柄、その辺りの配慮も必要だと感じています。

加藤 肝切除の適応は施設によってかなり差があって、我々のような市中病院では、化学療法を行ってから肝切除を行う症例が多くあります。その場合は、neoadjuvant的な使い方でFOLFOXを1st-lineとして行うことが多いですね。

小松 一般には、FOLFOXから始めることが患者さんにとっても楽だといわれますが、両方とも経験した患者さんにどちらがつらかったか尋ねたところ、「イリノテカン(CPT-11)の吐き気よりも、オキサリプラチン(L-OHP)のしびれが気持ち悪くて嫌だった」という方が多かったので、最近はその点を考慮するようにしています。

佐藤 地域性や季節性も含めて、まずは患者さんの背景因子が大きく影響するということですね。副作用プロファイルについては、grade 3〜4の副作用はFOLFOXのほうが多いのですが、「FOLFIRIは重篤な副作用が多くて怖い」という印象をもっている先生方もいらっしゃると思います。しかし、

UGT1A1の遺伝子多型が解析できるようになれば、状況が一新してくるかもしれません。久保田先生は、FOLFIRIを1st-lineにされているということですね。

久保田 2008年のNCCNガイドラインでは、2007年と全く変わらず、FOLFOX+ベバシズマブ、CapeOx+ベバシズマブ、FOLFIRI+ベバシズマブが並列しています(図)。その順に効果が劣るというエビデンスはないわけです。ただ、日本ではIFLレジメンで非常に苦労していたところにL-OHPが導入され、FOLFOXとして承認されました。IFLからFOLFIRIへの変更は抵抗があったため、FOLFOXが急速に普及しました。ところが、FOLFOXによって長期生存された患者さんで神経毒性が問題視されてきたことから、これからの1st-lineはFOLFIRIでいこうと考えているわけです。

室 FOLFIRIは、1週間〜10日間ぐらいの期間、吐き気やだるさがだらだらと続き苦しむ患者さんもいますが、副作用が少なく比較的楽に施行できる患者さんもおり、そういう方では結構長く続けられるのでよいレジメンだと思います。

佐藤 では、FOLFIRIを先に行う場合は、どのような症例が適しているのでしょうか。

室 しびれを起こしてはいけない患者さん、脱毛をあまり気にしない患者さんでしょうか。

吉野 ある程度の腹膜播種があり、1st-lineがfailureしたときに腸閉塞が長期に想定される症例は、FOLFIRIを先に使っておきたいですね。ただ、大腸癌では、そのような症例はさほど多くないように思います。

西村

西村 FOLFIRIには下痢や便秘の副作用があるので、高齢者や病識が薄い患者さんには使いにくい。ですから、病識のあるしっかりした患者さんに適しているということになりますね。

佐藤 どちらを先にするかというのは、「FOLFOX派か、FOLFIRI派か」という問題ではなく、両方のレジメンとも使えることが大前提になるわけですが、実際にはまだFOLFIRI、FOLFOXの施行に躊躇される先生もいらっしゃると思います。では、FOLFIRIの手応えはどんなものでしょうか。

斎藤 我々はIFLで苦労しましたから、FOLFIRIは非常に楽で、使いやすいという印象です。進行癌患者の延命を目的とした場合に、QOLを向上させて長期に使用できるよいレジメンだと思います。

小松 レジメン自体が楽になったことに加え、帰宅後の経口制吐剤や下痢止めといった支持治療薬の使い方や患者さんへの事前の情報提供も上手になってきていると思います。「先生が予測したとおり下痢になったけど、言われたとおりに薬をのんだら大丈夫だった」、などと言われます。

久保田 下痢は治りますが、神経毒性は治らないので、患者さんに早期から神経毒性を負荷することはQOLに大きく影響します。それを考えると、先にFOLFIRIを施行したほうがよいと思うのです。

佐藤 現在はFOLFOXを先に行っている先生が多いと思いますが、FOLFIRIも導入してみると、予想以上に長く続けられる症例が多いので、今後はFOLFIRIに慣れて1st-lineにされる先生方も増えてくるのではないでしょうか。

表 切除不能転移・再発大腸癌に対する化学療法

(「大腸癌治療ガイドライン」より一部抜粋)

図 NCCNガイドライン 結腸癌化学療法 治療選択チャート

図 NCCNガイドライン 結腸癌化学療法 治療選択チャート