佐藤 ここからは抗EGFR抗体薬の個々の副作用について、その対策を論じていきたいと思います。まずは皮膚症状について、吉野先生に詳しく解説していただきたいと思います。

吉野 抗EGFR抗体薬による皮膚症状は、ざ瘡様皮疹を中心とする皮疹が特徴的であり、皮疹が強いほど効果が高いというデータが再現性をもって示されています

1-3)。ただし、これらのデータは必ずしも初期の皮疹の程度と効果の相関だけを見ているわけではないので、皮疹の程度が治療効果の代替指標として使えるかどうかは疑問があります。その解析はまだ行われていません。

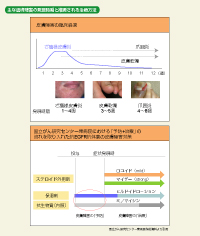

皮膚症状の臨床経過をみると、ざ瘡様皮疹が1〜2週目から発現し、それが治ると皮膚乾燥が起こってきます。乾燥した部分に亀裂が入り、それが治まってくる6週目ごろにはそう痒が出てきます

(図1)。ですから、その経過に合わせて薬剤を処方していくことになります。

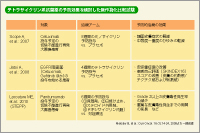

複数の無作為化二重盲検試験より、テトラサイクリン系抗菌薬を予防的に投与すると皮疹の急激な増悪が防げるというデータが報告されており

4-7) (表1)、当院で抗EGFR抗体薬を導入する際には、ミノサイクリン200mg/日を最低6週間、連日服用してもらいます。ミノサイクリンでめまいが起こる方もいますが、当院では20人中19人 (95%) で6週間の服用が可能であったというデータがあり、コンプライアンスは概ね良好です。

辻 当院では、投与前はスキンケア用の保湿剤のサンプルを提供しています。皮膚症状が出始めたらすぐに受診していただき、当院の皮膚科で診察を受け、そこからかかりつけとなる患者さんの自宅近隣の皮膚科に紹介状を出してもらいます。遠方の患者さんには、あらかじめ皮膚科宛ての紹介状を渡しておき、皮膚症状が出たら、その日のうちに近隣の皮膚科を受診していただくようにしています。

佐藤 遠方の患者さんにも地域の皮膚科と連携することで、即座に対応ができるようにしているということですね。

佐藤 皮膚症状のなかでも、爪囲炎は対応が難しいと思いますが、先生方はどうされていますか。

吉野 皮膚科医の指導を受けて、看護師がらせんテーピングを行っています。

中谷 投与前に爪のチェックを行い、深爪や痛みがある方には、最初からテーピングを指導しています。特に足の親指はよくチェックします。

佐藤 ほかの先生方も、症状が出る前から皮膚や足の状態を確認されていますか。

辻 当院でも皮膚科の協力により、テーピングや患者指導を皮膚科看護師が行ってくれるので助かっています。

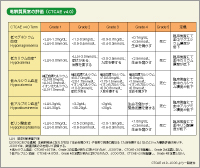

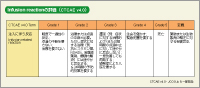

また、それぞれの有害事象についてGradeごとに説明を記載したCTCAE ver. 4.0のテンプレートを作成し、利用しており、該当するGradeをクリックするだけで皆が同じように評価することが容易になりました。例えば、腫瘍内科外来で看護師が記載した内容は皮膚科でも確認でき、スムーズな連携が可能で、効率よく短時間で処置を行っていただけるといったメリットもあります。

吉野 我々の施設でも、看護師と薬剤師が治療前に皮膚や足の状態を確認し、指導を行っています。皮膚科の外来は週1日と限られているため、我々では上手くマネジメントできない患者さんを診てもらっています。

加藤

加藤 当院ではすべて看護師が対応しているので、私自身は爪を見たりすることは少ないですね。

辻 私も足の爪の状態を直接見ることは少ないのですが、皮膚科診察時の写真を見せていただき、評価を確認しています。本当に効率的です。

加藤 最近は皮膚科医が非常に協力的ですね。従来なら、薬疹が出たら休薬するのが皮膚科の基本でしたが、今は治療を継続できるように皮膚症状をコントロールしてくれます。Grade 3と評価したら治療を一時中止しなければならないので、Grade 3まで悪化させないことが重要です。

辻 そうです、そしてGrade 3の評価は慎重に行うべきですね。テンプレートの入力時にGrade 2と3で迷うような症例は相談してもらうことにしており、腫瘍内科医や皮膚科医、認定・専門看護師など、チームで確認した上で最終的な評価をするようにしています。

佐藤 チーム医療によって、抗EGFR抗体薬の投与前から介入していることがポイントですね。また、辻先生のご施設では、電子カルテに有害事象のテンプレートを作成して、スタッフ全員が同じレベルで評価できるということでした。皮膚科も投与を継続しながら、皮膚の状態を改善させるように取り組んでくれているということですね。

佐藤 抗EGFR抗体薬では、低マグネシウム血症などの電解質異常も時々経験しますね。低マグネシウム血症は症状が出ないことも多いのですが、症状としてはどのようなものがありますか。

辻 倦怠感でしょうか。このような症状も、低マグネシウム血症を疑う必要があると思われます。

佐藤 では、対策はどのようにされていますか。

吉野

吉野 低マグネシウム血症は短期間では現れないので、治療が長期に及ぶ患者さんに限定されます。それも徐々に下がってくるため、月1回程度のモニタリングがよいと思います。0.9mg/dLを切るとGrade 3になるので、1mg/dLになったら注意するようにしています

(表2)。

低マグネシウム血症が起こると、QTc 延長や不整脈、人格の変化、倦怠感など、いろいろ症状を引き起こすといわれていますが、それほど顕著に表れないので注意が必要です。たとえ症状がなくても、Grade 3/4のものを放置すべきではありません。

経口のマグネシウム剤は味が悪く、コンプライアンスが不良なので、静注するケースが多いです。しかし、実際はあまり望めないので、抗EGFR抗体薬をいったん休薬して、回復したら再開することになります。元の数値に戻るには100日ほどかかりますが、それほど長く中断できないので、例えばGrade 3がGrade 2まで回復したら再開しています。

佐藤 FOLFOXのしびれを軽減するためにマグネシウム剤を投与することが多いので、低マグネシウム血症がマスクされている可能性もありますね。

加藤 抗EGFR抗体薬を1年以上投与した症例で、マグネシウムや他の電解質異常が同時に起こった症例を2例経験しました。2例とも入院となり、補整するのが大変でした。

佐藤 やはり長期投与例では、電解質にも注意する必要がありますね。

佐藤 私はCetuximabで強いinfusion reaction (IR) を経験したことがあるのですが、先生方はいかがでしょうか。

辻 Cetuximabで比較的強いIRを経験しましたが、ステロイドと抗ヒスタミン薬の投与で対応し、8時間ぐらいかけることでCetuximabの投与継続が可能でした。ただ、それ以上は速度を速めることができなかったので、検討の上、Panitumumabに変更しました。最初は前投薬を使いながらゆっくり時間をかけて投与し、次第に速度を上げて時間を短縮して投与しました。最後は通常の投与に戻し、さらに前投薬も中止可能でしたので、現在は連携先である患者さんの近隣の市中病院に紹介し、治療を継続していただいています。

加藤 私もCetuximabでGrade 4のIRを2例経験しました。

吉野 私もCetuximabの初回投与時にGrade 4のIRを経験しました。その患者さんは、投与した瞬間にIRが起こって血圧が急激に低下し、正常に戻すのに3分ほどかかりました。そのまま入院し、ドーパミンで血圧を維持していましたが、2回目投与からPanitumumabに切り替えたところ、上手くいきました。ただ、PanitumumabもIRが皆無というわけではありませんので、注意は必要です。

佐藤 私が思っていた以上に、強いIRを経験された先生は多いのですね。CetuximabをPanitumumabに替えて上手く行っているケースもあるということは、やはりキメラ抗体と完全ヒト型抗体の違いかもしれません。高橋先生のところはいかがですか。

高橋

高橋 当院ではCetuximabの初回投与は入院で行い、反応をみてから外来投与に移行していますが、看護師もIRは怖いと言っていますね。Panitumumabについては、初回から外来でもよいのではないかと考えていますが。

加藤 当院の場合、病棟では看護師が常にベッドサイドにいるわけではないので、外来のほうが安全かもしれません。外来化学療法室には専門知識のある看護師が周囲にいますので。

辻 同感です。特に当院では、外来化学療法室内に診察室がありますので、我々医師もすぐに対応できます。

高橋 当院の外科は、胃、大腸、肝胆膵、食道、呼吸器、乳腺の6つのグループに分かれ、大腸外科では診断、外科手術、化学療法、再発治療、終末期の治療まで一貫して行っています。化学療法に関しても、入院から外来まで一貫して安心した治療が受けられるように、外科の病棟内でも化学療法を積極的に行っており、看護師も化学療法に習熟しています。ポートの挿入から化学療法の実施までをクリニカルパスを運用することで、安全に、適切に行っています。

このように習熟したスタッフがいること、また病棟スタッフと外来スタッフが同じ方法で化学療法を運用し、個々の患者における問題点や注意点の情報を共有することで、病棟から外来まで一貫した化学療法を実施できているのです。

佐藤 3rd-lineで抗EGFR抗体薬を使う場合、強いIRによって治療が終了してしまう可能性があるというのは重要なポイントだと思います。前投薬を用いる、投与時間を延長する、CetuximabであればPanitumumabへの変更も視野に入れるなど、工夫をして治療を続けたいところです。ただし、前投薬やPanitumumabの切り替えを行ってもIRが皆無になるわけではありませんので、外来・病棟のどちらにおいても、抗EGFR抗体薬の導入後しばらくは、迅速に対応できる体制を整えておくことが不可欠ですね。

佐藤 抗EGFR抗体薬の副作用からは少し離れますが、口内炎や口腔粘膜炎は、細胞毒性抗癌剤との併用時、また単独投与時においても起こりうる副作用のひとつです。どのような対応をされていますか。

中谷 まず、口の中を見ます。歯が当たるところや乾燥した粘膜は口内炎ができやすいので、頻回にうがいをしていただきます。うがい薬もオーラルバランスを整えるような、低刺激のものを使っていただいています。

辻 口内炎対策の手引きやマニュアルを作成済みですので、既存のものを活用しています

*。口内炎は化学療法でよく経験される副作用ですので、例えば「口内炎がないときはかまわないけれど、口内炎ができてしまった後はイソジンでうがいをしないほうがいいですよ」など、基本的なことをきちんと指導することが必要ですね。当院では7年ほど前に口内炎対策のDVDも作成しており、これは患者さんの評判もよく、今も待合室で流しています。

佐藤 抗EGFR抗体薬には催吐性はさほどありませんが、化学療法と併用すると、悪心・嘔吐が強く出る患者さんもいます。最近はアプレピタント、パロノセトロンといった新しい制吐剤も出ていますが、先生方は使われていますか。3〜4人の先生が手を挙げられましたね。

加藤 使用して「効果があった」と言われる患者さんには継続して使っていますが、なかには「変わらない」とおっしゃる患者さんもいますね。その場合は他の方法を使います。

| ※高知医療センター腫瘍内科で作成された資料はwebサイトにて公開されています (囲み参照)。 |

|