佐藤 今回の虎の巻のテーマは、切除不能大腸癌の治療戦略です。本企画は、若手の先生方を対象に、基本的なところから最新のトピックまでをわかりやすく紹介することを目標としています。

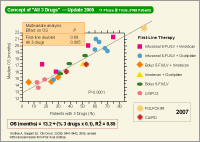

さて、Grotheyらのメタ解析

(図1)により、切除不能大腸癌においては5-FU系抗癌剤、Irinotecan (CPT-11)、Oxaliplatin (L-OHP) の3剤の使用率が高いほどOS (overall survival: 全生存期間) が延長することが示され、治療のいずれかの段階でこの3剤を使いきることがコンセンサスとなりました (

虎の巻 第2回参照)。

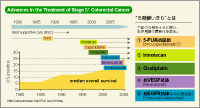

現在では、この3剤に、分子標的治療薬の抗VEGF抗体と抗EGFR抗体 (

KRAS 野生型の場合) を加えた5剤を使いきることが重要との認識で一致していると思います

(図2)。

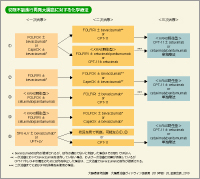

わが国の大腸癌治療ガイドラインでは、切除不能進行再発大腸癌に対する化学療法として、「一次治療」(1st-line)、「二次治療」(2nd-line)、「三次治療」(3rd-line)という言葉を使って、それぞれ推奨レジメンを挙げています

(図3)。この通りに治療ができれば、

KRAS 野生型では5剤をきちんと使いきれるわけです。一方、NCCNのガイドラインでは、“Initial therapy”、“Therapy after First Progression (初回PD

*後の治療)”、“Therapy after Second Progression (2回目のPD後の治療)”という言葉が使われています

(表1)。

まずはこの治療ラインを表す言葉について、整理をしたいと思います。吉野先生はどのようにお考えですか。

*PD: Progressive disease, 進行

吉野 表現が違うだけで同じことを言っていると思っていたのですが、そうではないのですね。確かに、日本のガイドラインで示しているようなライン分けが難しい時代になってきているのは事実です。例えば2nd-lineでCPT-11ベースの化学療法を行い、3rd-lineでCPT-11 + 抗EGFR抗体を投与する場合、2nd-lineをPDになるまで待たず、少し増悪してきたときに抗EGFR抗体を上乗せするという戦略も、実臨床では許容されると思います。ですから、ラインの考え方は、PD後に次の治療に移るというものでは必ずしもありません。5剤を使いきるためには、2番目の治療と3番目の治療で一部の薬が重なっているというようなことも、実際には行われていると思います。

加藤 NCCNの括りでは、例えば1st-lineとしてFOLFOXを使い、次にFOLFIRIを使ったときに、first progressionが起こっていなかったらどのような扱いにするのかといった問題が生じてしまい、かえってわかりにくい気がします。

辻 有害事象による薬剤変更など、治療を変更するときに悪くなっていないことも多々ありますし、また実際にはいわば1.5次治療のような形でのL-OHPやBevacizumab休薬など、治療に小変更が加わることもあります。

佐藤 ライン分けが難しいことが、ガイドラインの治療方針を見て混乱してしまう原因の1つかもしれませんね。例えば、OPTIMOXの維持療法 (FOLFOXからL-OHPを休薬する間の5-FU/LV療法)

4) を、FOLFOXとは別のラインと捉えるかどうかについても、意見にばらつきが出てしまいます。

佐藤 ひとまず今回は、維持療法は元のレジメンと同じ1つのラインと考えることにして、先生方のご施設で実際に行われているレジメンをお聞きしたいと思います。抗EGFR抗体は

KRAS 野生型に使うことが現在のコンセンサスとなっておりますので、読者の先生方には、それを前提に読んでいただきたいと思います。まず、1st-lineから教えてください。

高橋 1st-lineは8割強の症例でL-OHPベース + Bevacizumabを施行しています。L-OHPベースのレジメンはmFOLFOX6が多いですが、患者さんの希望をお聞きして、FLOXやXELOXにすることもあります。

佐藤 L-OHPベース、CPT-11ベースといったレジメンに分子標的治療薬を併用するのは他の先生方も同じだと思いますが、ベースレジメンと分子標的治療薬では、どちらを先に決めますか。

高橋 ベースレジメンを先に決めます。

辻 当院もベースレジメンから決めますが、そのレジメンは患者さんに選んでいただきます。L-OHPベースとCPT-11ベースの有効性はほぼ同等と考えられますので、神経毒性があると困る方はCPT-11ベース、下痢が出ると困る方はL-OHPベースというように、有害事象の差異が選択の決め手となることも多くみられます。

吉野 私は5-FU系抗癌剤 + Bevacizumabを1st-lineの基本として、そこにL-OHPを乗せるか、CPT-11を乗せるかを患者さんに選んでいただきます。

加藤 私は5-FU、L-OHP、Bevacizumabの3剤を基本にしていますが、分子標的治療薬は補助的なものと考えています。ですから最初にベースレジメンを決めておき、分子標的治療薬は、Bevacizumabが使える状況であれば使うという感じです。

佐藤 吉野先生と加藤先生はBevacizumabを積極的に使われるということですね。辻先生も1st-lineではBevacizumabを使われますか。

辻 臨床試験を除けば、エビデンスが豊富で使用経験も多く、有害事象マネジメントの比較的容易なBevacizumabを先に使うことが多いですね。

佐藤 なるほど。高橋先生もだいたい同じようなご意見でしょうか。

高橋 9割以上の患者さんに分子標的薬治療を併用し、8割強でL-OHPベース + Bevacizumabを行っていますので、そういうことになりますね。ベースレジメンに関しては、CPT-11の脱毛に対する患者さんの抵抗感が非常に強く、L-OHPのしびれのほうが受け入れやすいようです。両方を提示すると、ほとんどの患者さんがFOLFOXを選ばれます。

佐藤

佐藤 5剤を使いきるうえで、例えば、5-FU/LV + Bevacizumab + Cetuximabというように、分子標的治療薬2剤の併用を考える方もいるかと思うのですが、いかがでしょうか。

吉野 PACCE試験 (細胞毒性抗癌剤 + Bevacizumab ± Panitumumab)

5) と

CAIRO2試験 (細胞毒性抗癌剤 + Bevacizumab ± Cetuximab)

6) がいずれもネガティブな結果に終わっていますので、同時併用すべきではないと考えます。

佐藤 そうすると、やはり細胞毒性抗癌剤と分子標的治療薬1剤の組み合わせで1st-line、2nd-line、3rd-lineを組み立てていき、そのなかでいかに5剤を使いきるかということになりますね。ベースレジメンの選択に関しては、

第2回の虎の巻で「FOLFIRIとFOLFOXはどちらを先に使用してもよい」と結論が出ています。分子標的治療薬については、ここまでのお話をうかがう限り、1st-lineではBevacizumabの併用が多いようですね。