| | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 症例1(一次治療後) | |||

| 68歳・女性 大腸癌内視鏡検査により横行結腸に全周性腫瘍を、CT検査により肝転移を認める。 貧血、けいれん性の腹痛あり。 →生物学的製剤を含む化学療法を実施するが、PD |

|||

| 【治療戦略を考える上でのポイント】 | |||

| (1) Palliative therapy (2) PFSおよびOSが重要な指標 (3) QOLを重視 (4) 患者選択 |

|||

Peeters:初回治療でPDとなり、次の治療戦略を練る場合に、4つの重要なポイントがあります。Palliativeな治療に方向転換すべきかどうか。ここでは、PFSとOSがきわめて重要になってきます。QOLもますます重要になります。そして、患者さんを選択する必要があります。

私は、すべての患者さんに生物学的製剤が必要だとは思いません。この時点でも化学療法と生物学的製剤の併用療法に進むことができる患者もいれば、化学療法単独に進むことのできる患者、または生物学的製剤単独なら投与可能な患者もいると思います。

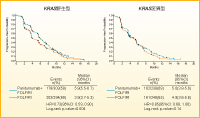

2nd-lineとしてのFOLFIRI+Panitumumabの有用性を検討した20050181試験では、KRAS野生型患者におけるPFS中央値は、Panitumumab併用群で5.9ヵ月、FOLFIRI群では3.9ヵ月(HR=0.73, p=0.004/図3)であり、有意な上乗せ効果が認められました10)。一方、OS中央値は14.5ヵ月 vs. 12.5ヵ月と2ヵ月の延長がみられましたが有意ではなく(HR=0.85、p=0.12)、3rd-line以降の治療が影響したのかもしれません。奏効率はPanitumumab併用群35% vs. FOLFIRI群10%であり、これまでの2nd-lineの大規模第III相臨床試験で最も高い数値となりました。

また、KRAS変異型におけるPFS中央値は両群に差はなく、Panitumumab併用による悪影響はありませんでした。この点は、FOLFOXとの併用であるPRIME試験やOPUS試験と異なるところです。

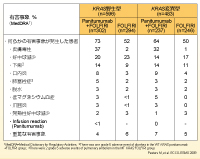

Grade3/4の有害事象は、Panitumumab併用群で下痢の発現頻度が高い傾向を示しましたが、それ以外はFOLFIRI群と殆ど差がみられませんでした(表3)。Panitumumab併用群のinfusion reactionも1%未満と低値でした。QOL(EQ-5Dスコア)についても、全般に良好な忍容性が示されました。

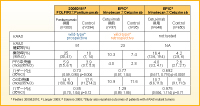

20050181試験と同じく、2nd-lineにおけるCetuximabの有用性を検討したのがEPIC試験です。KRAS statusは23%しか確認されていませんが、KRAS野生型におけるCetuximab+CPT-11群の奏効率は10.3%、PFS中央値は4.0ヵ月であり11)、20050181試験のPanitumumab併用群の成績に比べて不良でした(表4)。