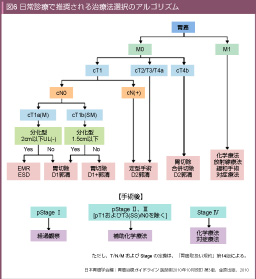

胃癌治療ガイドラインでは、治療法選択のためのアルゴリズムを記載しており (図6)、臨床所見に基づいた治療法の決定が推奨されている。ここでは、胃癌治療ガイドラインに則した外科治療について説明する。

治癒を目指す手術では、腫瘍の辺縁から十分な断端距離が取れるように切除範囲を決定する。早期胃癌 (T1腫瘍) であれば、肉眼的に2cm以上の切離断端距離を確保するように努める。進行胃癌 (T2以深) では、肉眼形態によって確保すべき切離断端距離が異なる。限局型では3cm以上、浸潤型では5cm以上の断端距離を術中判定において確保するように努める。切離断端距離がこれより短く断端陽性が疑われる場合や、食道浸潤胃癌や十二指腸浸潤胃癌で十分な断端確保が困難な場合は、迅速病理診断で断端陰性を確認することが望ましい。

定型手術では胃の2/3以上の切除を行う。切離断端距離を確保できれば幽門側胃切除術の適応であり、それが困難な場合には胃全摘術の適応となる。

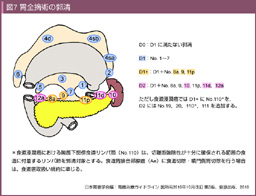

日本では前述の系統的リンパ節郭清の確立により (2.1.5参照)、定型手術ではD2リンパ節郭清が標準であり、進行胃癌やリンパ節転移陽性の早期胃癌に対して、通常D2リンパ節郭清が行われる (図7、8)。一方、欧米では、オランダのDutch trial31,32) (1989〜1993年) やイギリスのMRC trial33,34) (1986-1993年) において、D2リンパ節郭清は生存率でD1リンパ節郭清を上回ることができず、また、D2リンパ節郭清の手術死亡率が高かったため (Dutch trial 10%、MRC trial 13%)、長年にわたりD1リンパ節郭清が標準手術とされてきた。しかし、2010年に報告されたDutch trialの15年後の追跡結果では、D2リンパ節郭清の胃癌再発率がD1リンパ節郭清よりも有意に低率であることが示された35)。そのため、現在のNational Comprehensive Cancer Network (NCCN)やEuropean Society for Medical Oncology (ESMO)のガイドラインではD2リンパ節郭清が推奨されている。

脾動脈幹リンパ節への転移頻度が高率であることから、胃全摘術を行う際、リンパ節郭清の目的で脾臓と膵尾部の合併切除が行われてきた (2.1.2参照)。その後、膵臓を温存しても脾動脈幹リンパ節の郭清が可能な手技が普及したため36)、現在では、胃上部に病変が存在する進行胃癌のD2リンパ節郭清では、胃全摘術と脾摘が標準的な術式と考えられている。脾摘に関しては、脾門リンパ節の郭清を確実に行うために妥当な治療と考えられているが、欧米では脾摘が術後合併症のリスク因子であるとされており、わが国においても脾臓の温存により術後合併症、特に膵液瘻を減らす可能性が示唆されている。また、脾摘により被る不利益として、脾摘後肺炎球菌感染症の危険性や長期的な免疫力の低下なども上げられる。

このような背景の中で、日本臨床腫瘍研究グループ (Japan Clinical Oncology Group: JCOG) により、深達度T2 (MP) 以深 (膵・脾浸潤例、食道浸潤3cm以上、大弯病変、4型胃癌は除外) の根治切除可能な上部胃癌を対象とした、脾温存群の脾摘群に対する非劣性を検証する第III相試験 (JCOG0110試験) が行われた37)。2009年に症例集積は終了し、安全性の結果は2010年の46th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology® (ASCO®)で報告されている。膵液瘻の発生率は、脾温存群で2.4%であったが、脾摘群では12.6%と高率であった。2014年に最終的な生存解析の結果が公表される予定である。なお、膵体尾部や脾臓に浸潤する症例や、脾門部リンパ節への転移頻度が高い大弯側に病変を有する症例については、今後も脾摘が標準治療になると考えられる。

GI cancer-net

消化器癌治療の広場