|

|||||||||||||||||||||

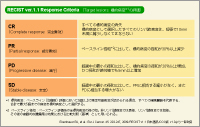

佐藤 最後にPDの判定についてうかがいたいと思います。その前に、お集まりの先生方はよくご存知ですが、RECIST14) について簡単にご説明します。RECISTは旧来のWHO規準に基づいて、北米・欧州のグループが合同で策定した固形癌の治療効果判定のための新ガイドラインです。WHO規準では、それぞれの臨床研究グループによって効果判定に差異が生じたことから、このRECISTがつくられました。わが国の大腸癌治療ガイドラインでも、治療効果の判定にはRECISTを用いることが望ましいとされています (表2)。

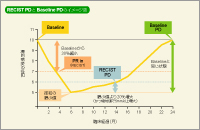

佐藤 最後にPDの判定についてうかがいたいと思います。その前に、お集まりの先生方はよくご存知ですが、RECIST14) について簡単にご説明します。RECISTは旧来のWHO規準に基づいて、北米・欧州のグループが合同で策定した固形癌の治療効果判定のための新ガイドラインです。WHO規準では、それぞれの臨床研究グループによって効果判定に差異が生じたことから、このRECISTがつくられました。わが国の大腸癌治療ガイドラインでも、治療効果の判定にはRECISTを用いることが望ましいとされています (表2)。最近は、治療前の状態を基準にPDを判定することを“Baseline PD”、RECISTに従って判定することを“RECIST PD”と称し (図5)、症例によって使い分けている先生もおられるようです。先生方は、レジメンを変更するときはどちらを使っておられますか。 高橋 Baseline PDです。 辻 私はBaseline PDの少し手前ですね。 吉野 難しいですね。RECIST PDとBaseline PDの間ぐらいです。 加藤 私は、KRAS 野生型であればRECIST PDに近いところで変更しますが、KRAS 変異型ではBaseline PDを超えても続ける場合もあります。 佐藤 KRAS statusによってPDのタイミングを使い分けるというのは、非常に大きな示唆だと思います。図5を見ていただくとわかるように、RECIST PDのほうが切り替えのタイミングは早くなります。KRAS 野生型のように、細胞毒性抗癌剤3剤 + 分子標的治療薬2剤の5剤を使える状況であれば、RECIST PDで早めに切り替えるということですね。 加藤 厳密にRECISTに従っているわけではありませんが、RECIST PDとBaseline PDのどちらに近いタイミングで切り替えているかといわれたら、そうですね。 佐藤 この点については、吉野先生はどう思われますか。 吉野 時間軸との関係によりますね。例えば、非常にゆっくりと増殖するものは、いつまでもPDと判定できない場合があります。当初からみればだいぶ大きくなっているけれど、毎回1mm程度しか大きくなっていないときなどは、切り替えが非常に難しいです。同じレジメンを2年間続けてこられた患者さんが「新しいレジメンに替えるときのリスク」と、「そのレジメンを続けて2ヵ月後に1mm大きくなること」を天秤にかけて、Baseline PDを超えても続ける場合もあります。 佐藤 PDを判定するタイミングとしては、腫瘍量、増殖スピード、随伴症状あたりがポイントになりますか。 吉野 それらに加えて、有害事象も重要ですね。有害事象が軽ければ、そのレジメンはその患者さんに合っているということですから。 佐藤 切除不能大腸癌の治療は、だいぶ固まってきたところだと思っていましたが、こうして実際にディスカッションしてみると、なかなか答えの出せない難しい問題もたくさん残されていますね。本日はありがとうございました。

|

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||