癌化学療法における高血圧は、従来の殺細胞性の抗癌剤においてはステロイド併用治療によって合併する軽度な副作用でその頻度は少ないものであったが、近年、血管新生阻害薬やマルチキナーゼ阻害薬のような高血圧の副作用が高頻度に生じる化学療法が登場し、癌治療にかかわる医療者が高血圧治療を行う機会が多くなってきた。

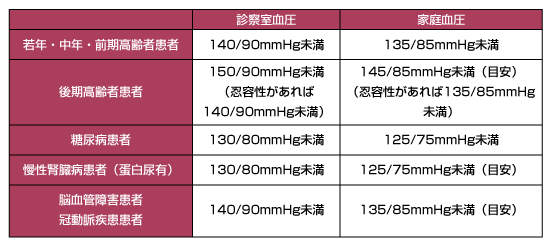

そもそも高血圧は脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、心臓病(冠動脈疾患、心肥大、心不全など)、腎臓病(腎硬化症など)および大血管疾患のリスク因子であることから、適正な血圧管理が推奨される。『高血圧治療ガイドライン20141)』における降圧目標は140/90mmHg未満と定められており、腎不全発症リスクが高い病態である糖尿病、蛋白尿を伴う慢性腎臓病(CKD)を合併した患者では130/80mmHg未満となっている(表1)。

副作用で高頻度に高血圧を認める血管新生阻害薬やマルチキナーゼ阻害薬は、多くの場合は進行再発時の治療として用いられている。そのため、これらの患者に対する血圧の管理と生命予後との関連については、未だ十分な検討がされていない。しかしながら、高血圧による随伴症状や血圧の高度な上昇によって生じる脳・心・腎・大血管などの臓器への障害を未然に防ぐことは抗癌剤治療を継続するうえで重要であり、高血圧治療を行っていく必要がある。

通常、高血圧は無症候であることが多いが、抗癌剤治療によって急激に血圧上昇が生じた際は頭痛・倦怠感を訴える場合もある。

血管新生阻害薬は血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor: VEGF)の作用を阻害することで抗腫瘍効果を示す薬物であり、マルチキナーゼ阻害薬もVEGF受容体(VEGFR)を含むRET、Rafなど、さまざまなキナーゼ阻害作用を有することが知られている。このように、高血圧の副作用を高頻度に認める薬剤は共通してVEGFシグナル伝達の阻害作用を有している。

VEGFは一酸化窒素(nitric oxide: NO)を介して血管新生に関与することが報告されているが、このVEGFを阻害することでNO合成酵素が阻害され、NOの発現低下や血管内皮細胞における血管の希薄化により血管抵抗性が増加することで高血圧が生じると考えられている2)。

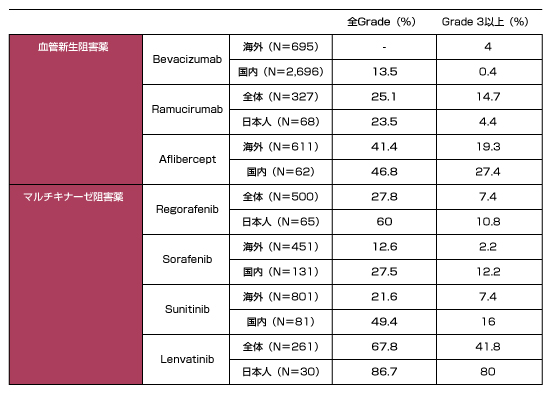

高血圧の副作用を有する主な抗癌剤における臨床試験について、grade 3以上と全gradeの発症頻度について表2に示す。

高血圧の発現率は抗癌剤やその用量によって異なるが、Lenvatinibを除けば、grade 3以上の発現率は5〜20%前後であることが多い。また、サンプルサイズの違いはあるが、海外と国内(日本人)とを比較すると、SorafenibやLenvatinibは日本人での発現頻度が高いことにも注意が必要である。

発現時期についても薬剤で異なるが、治療開始後の比較的早期に発現する場合が多い。マルチキナーゼ阻害薬であるRegorafenibは服用開始2ヵ月以内、特に1ヵ月以内に多く高血圧の発現を認める。一方で、Bevacizumabは投与初期から治療を継続するなかで高血圧を発現し、Ramucirumabにおいては高血圧発現の中央値は約1ヵ月である。いずれにしても、治療期間を通して高血圧が発現する可能性があり、治療期間中は血圧のモニタリングを行っていく必要がある。

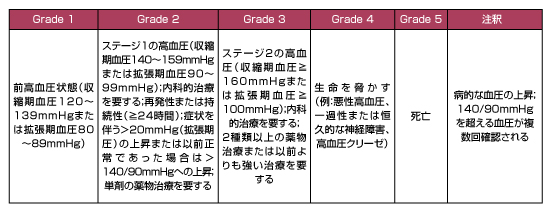

高血圧のCTCAE v4.0のgrade分類は表3のとおりである。

血管新生阻害薬(Bevacizumab、Ramucirumab、Aflibercept)を含むレジメン

マルチキナーゼ阻害薬(Regorafenib、Sorafenib、Sunitinib、Lenvatinibなど)

GI cancer-net

消化器癌治療の広場